玉村町立上陽小学校 様

「未来のケアを考える」特別授業レポ、第4弾!

子どもたちのやさしい心が生み出した

未来につながるアイデアで

みんなの「困りごと」を解決します!

「未来のケアを考える」特別授業レポ、第4弾!

子どもたちのやさしい心が生み出した

未来につながるアイデアで

みんなの「困りごと」を解決します!

2024年12月17日、ケアコムは玉村町立上陽小学校で行われた「困った人を助ける“みらい”の道具をつくろう」発表会に参加しました。上陽小学校での発表会開催は今年で2回目。昨年と同様に、「やさしい心×アイデア=みらいのイノベーター」という目標を掲げています。今回の発表会でも、未来につながる驚きのアイデアがたくさん飛び出しました!小学4年生の子どもたちによる、やさしい心が溢れる発表会の様子をレポートします。

昨年の発表会の様子はこちら からご覧いただけます。

玉村町立上陽小学校の小学4年生の子どもたちは、「総合的な学習の時間」で、福祉について学んでいます。ケアコムは、2024年7月に玉村町で活動する民生委員※の方々と共に地域課題を考える授業、同年10月には「未来のケアを考える」という特別授業を開催し、子どもたちが福祉について学ぶお手伝いをしました。

今年もケアコムは、授業内で「みんなで未来のケア商品を開発し、困っている人を助けよう!」という課題を出しました。子どもたちが最初に取り組んだのは「どんな人が、どんなことに困っているか」を知ること。ケアコムや民生委員の方々、一緒に住んでいる家族から困っていることを聞いたり、インターネットなどで自ら情報収集をしながら、「困りごと」の理解を深めました。

情報収集をした後は、チームを結成して商品の発案に取り組みます。チームのみんなで議論を重ね、アイデアを出し合ながら商品を考えていきました。

※高齢者や障害のある方、子育てや介護をしている方に対し、地域の身近な相談役として、福祉的な支援を行う役割を持つ人のこと。

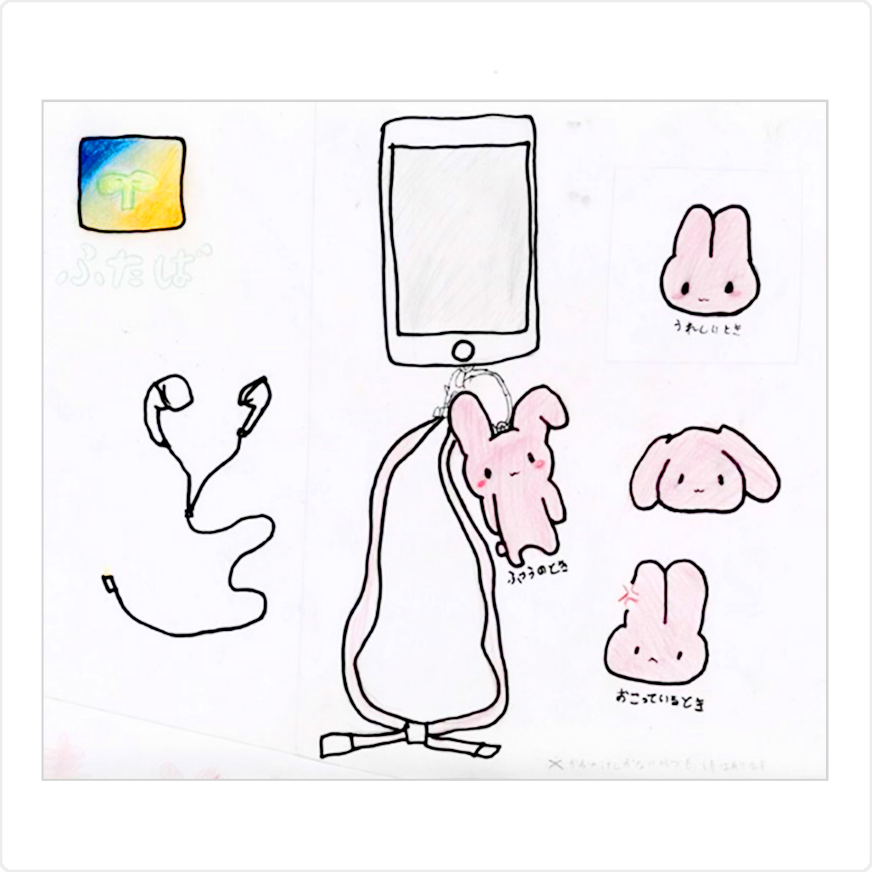

「感情うさぎ」は、目が不自由な方でもコミュニケーションが取りやすくなるうさぎのキーホルダーです。相手の感情をうさぎの耳で表すので、耳を触ると相手の感情を知ることができます。「ふたば」は目が不自由な人が歩いている時に、人や障害物にぶつからないよう警告してくれるアプリです。

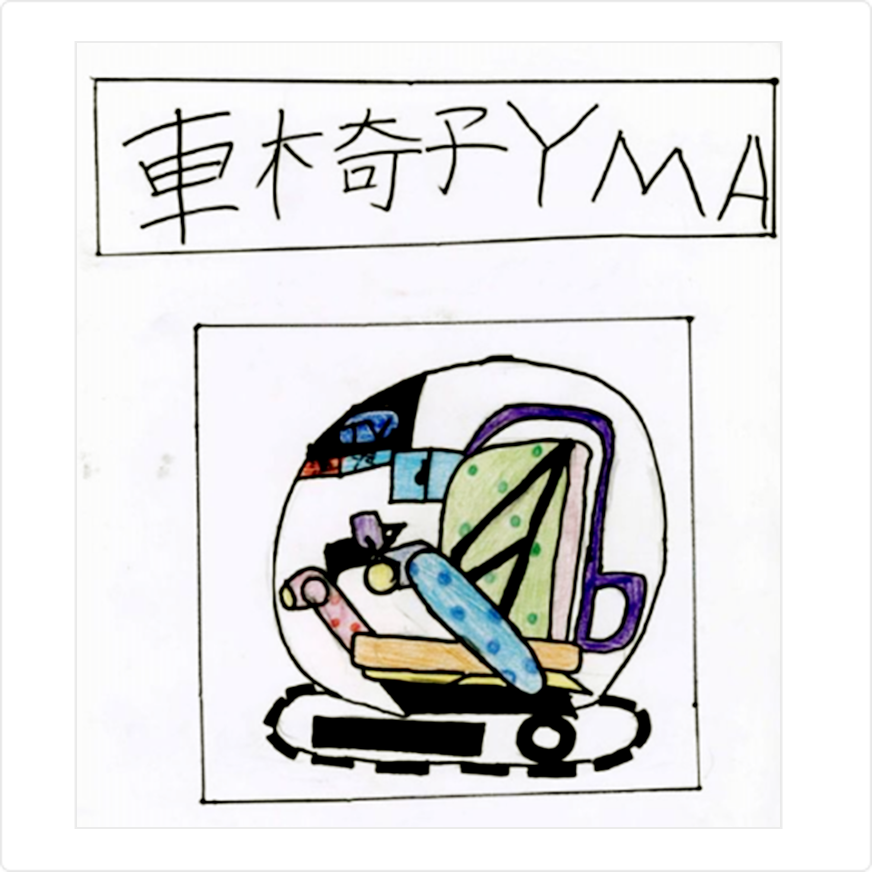

車椅子に乗っていて、力があまりない人が、乗ったままでも快適に生活できるよう、普通の車椅子にいろいろな機能を付ける案を考えました。例えば、ナビゲーション機能、夜も安全に移動できる自動ライト機能、自動運転機能などです。商品名のYMAは、発表したチームメンバーの頭文字から取りました。

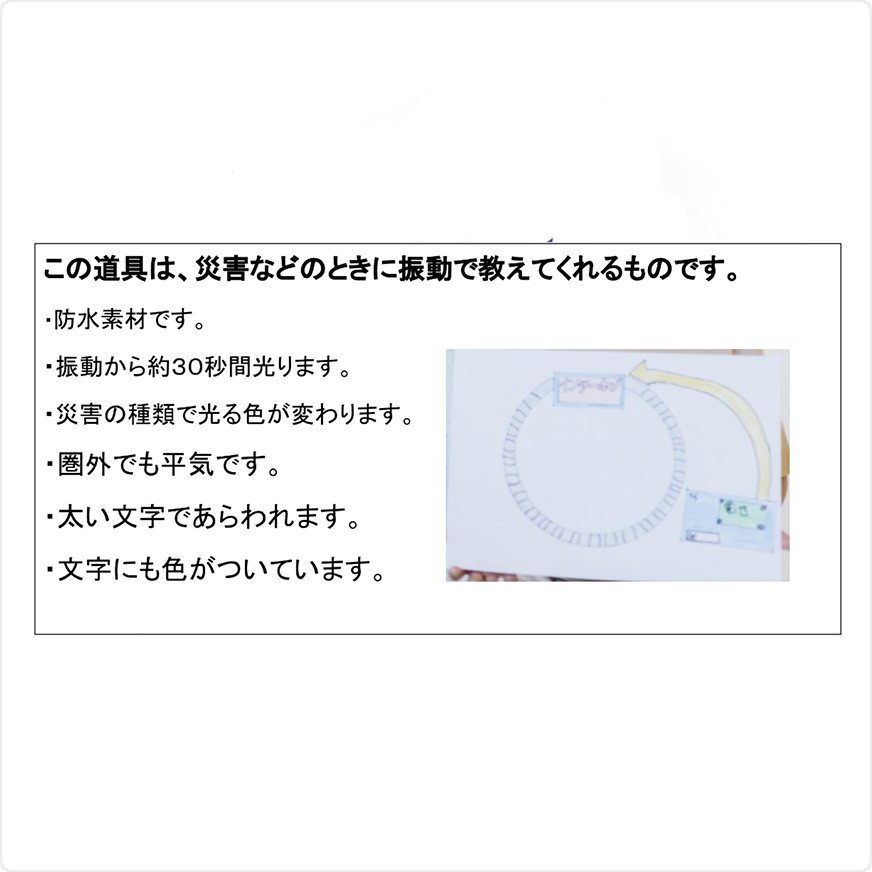

聴覚障害者の人が、災害に遭ったときにすぐに逃げられるよう、災害の発生を振動で知らせてくれるものです。いつでも使えるように腕時計型にしていて、外国人の方でも使えるように、英語の機能も付けています。

チック症とは、無意識に声を出してしまったりする症状だということをSNSで知りました。もしぼくたちも同じ症状に悩んでいたら、突然声を出してしまっても驚かないでほしいなと思ったので、周りの人たちにチック症であることを知らせるバッグがあるといいなと考えました。

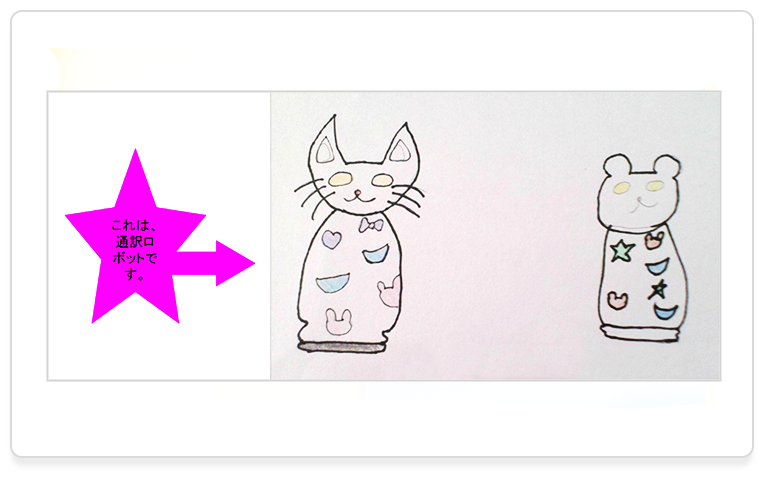

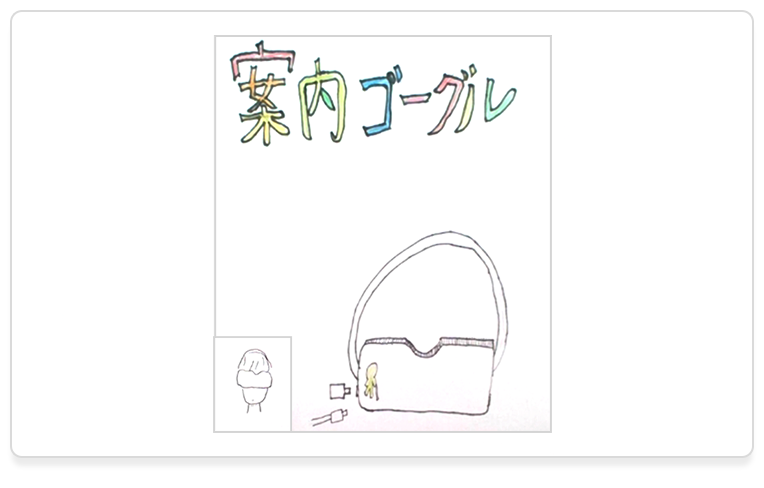

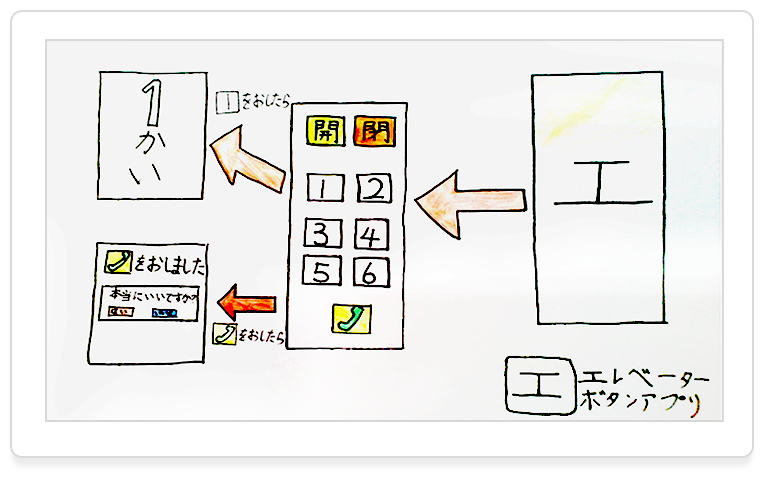

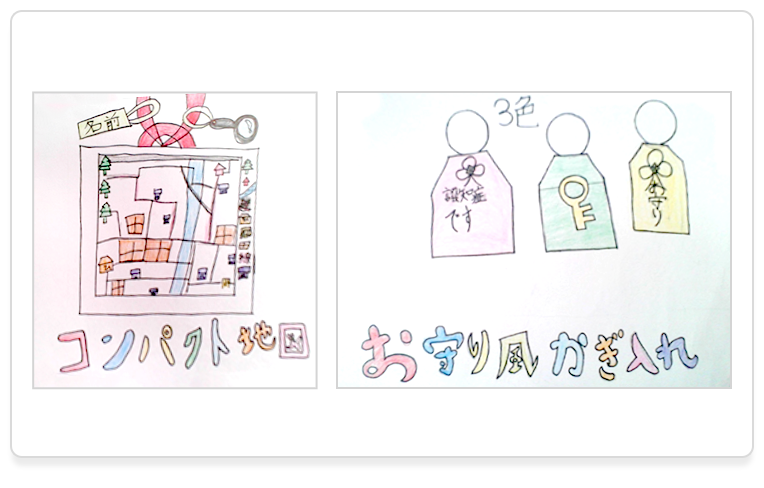

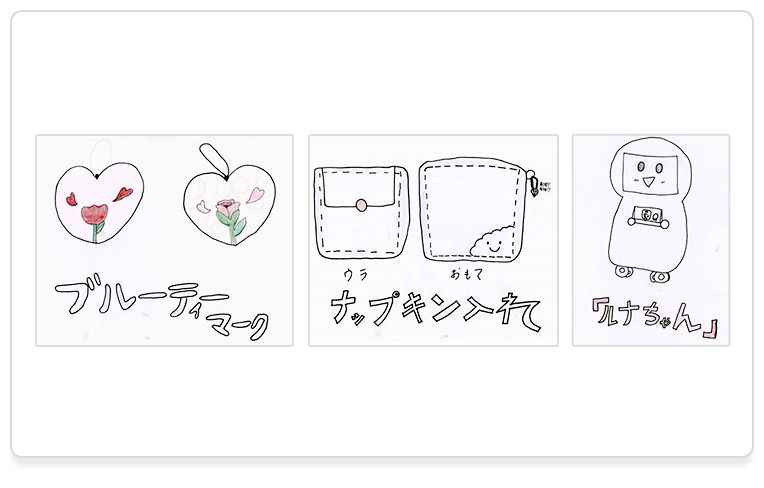

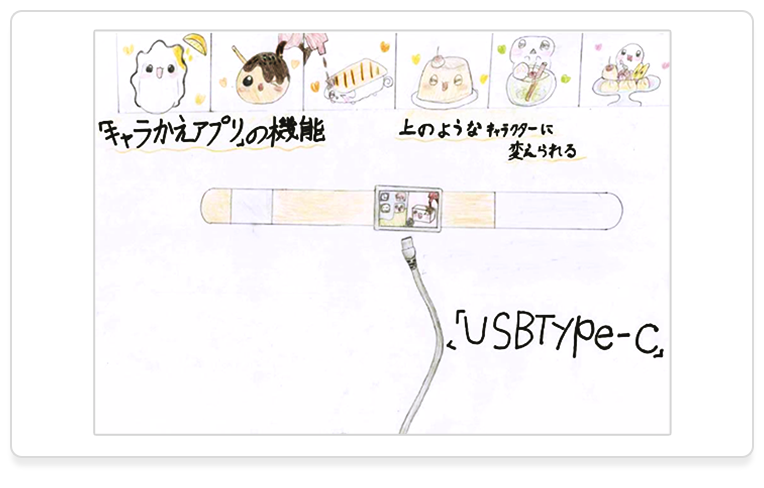

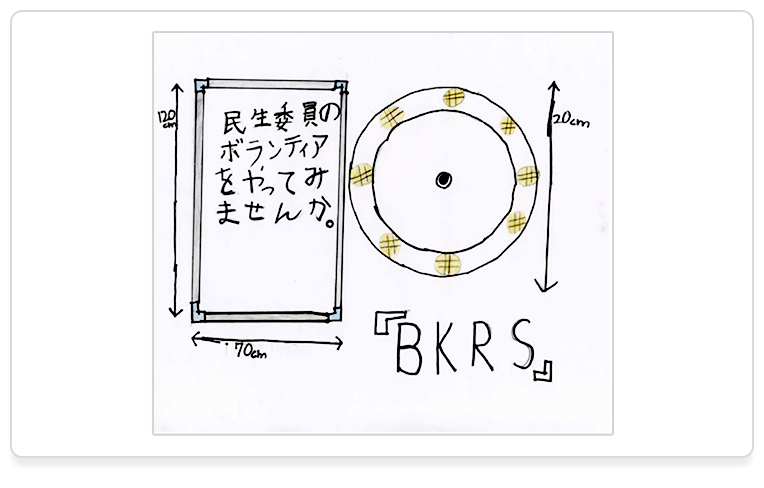

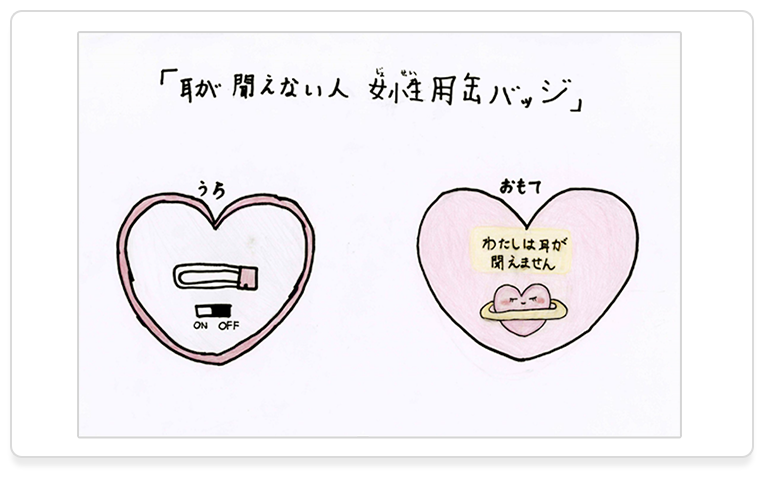

残る11グループのアイデアも子どもたちの工夫が詰まった力作ばかり。ノートパソコンでつくった資料も、それぞれの個性がきらりと光っていました! 各グループの資料をダイジェストでご紹介します。

2組4班

2組1班

1組4班

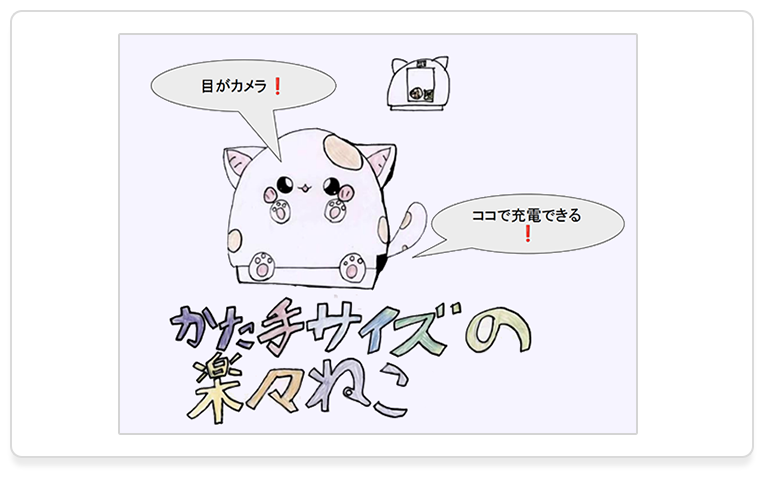

2組7班

2組8班

2組5班

1組7班

2組6班

1組2班

1組1班

1組3班

子どもたちは商品化することを想定して、具体的な価格を設定して発表していました。ゲストやケアコムスタッフからは「どのように価格設定をしたのですか?」「みんなが思うより高額な商品になりそうなので、リース契約で売ることは考えていますか?」という鋭い質問も……!こうした質問からヒントを得て、さらに考えが深まっていくかもしれません。

発表会に参加したゲストの方々からは、「いろいろな人に対する思いやりが感じられた素晴らしい発表会でした!」「みなさんの発表を聞いて、勉強になりました!」といった感想もいただきました。

発表会終了後には、子どもたち同士で「この商品で質問したい!」「どうしてこういう機能をつけたの?」と、さらに議論を交わす姿も。今後、保護者の方々の前で最終発表会が予定されており、そのときにはますますブラッシュアップされた発表が聞けるかもしれません!

商品開発、すごく楽しかったです!

発表はとっても緊張しました……

商品化したら、うれしいな♪

困っている人がいたら、助けてあげたいです

阿久澤由佳先生

阿久澤由佳先生

子どもたちには、「みんなが幸せになるために困りごとを解決していく」ことが「福祉」であると伝えています。みんなが幸せになる未来をつくるために、商品開発という課題に取り組んだことは、子どもたちの自立にもつながっていくのではと感じています。この授業で学んだ「みんなを幸せに」という視点を、今後に活かしてほしいと思います。

横室美咲先生

横室美咲先生

この授業を通して、子どもたちが、気づかれにくい障害や困りごとにも着目できたのがよかったです。高齢者や視覚障害など、同じテーマを取り扱うチームが複数ありましたが、違った視点でさまざまな困りごとを見つけ、考えを深める学習にもなったと思います。普段の生活でも、困っている人を実際に「助ける」という行動を起こせるようになるとよいですね。

本校ではインクルーシブ教育※を推進しています。今回の取り組みは、困りごとを解決する商品開発という課題を通して、まさに多様性と寛容性について理解を深める機会になったと考えています。そして、商品に対し、ビジネスのリアルな観点からケアコムさんがアドバイスすることで、子どもたちの探求心ややる気にもつながったと感じています。今後も、子どもたちと対等な立場から、ケアを考える授業に関わってほしいと思っています。

※国籍、人種、障害の有無などによらず、すべての子どもが共に学び合う教育のこと

増田眞次校長

2024年7月に、地域の高齢者の困りごとや、高齢者を見守る民生委員の困りごとについて、子どもたちと共に考える授業を行いました。今回の発表会では、高齢者や民生委員の困りごとだけでなく、他にもたくさんの困りごとを本気で解決しようと、一生懸命考えてきた様子がうかがえて心が温まりました。今後も何か一緒に活動ができるといいですね。

玉村町民生委員 齋藤元さん

「ケアを考える授業」を通して学んだことが、社会の困りごとを解決するかもしれません。

今後もケアコムは地域の方々と協働し、子どもたちの「やさしい心」を育みます!

遠藤広樹

社長室

地域活性化担当

ゼネラルマネージャー

今回は、発表会の事前授業として、民生委員の方々をお招きしてお話を伺う授業や、「未来のケアを考える授業」を企画し、上陽小学校様の福祉の学習をサポートしました。子どもたちの「成長したい、まわりをよくしたい」という力で、福祉の課題を自分ごととして考えられる能力が高まればいいなと思います。

山田昌利

生産グループ担当部長

兼 価値共創グループ

価値共創チーム

バリューコーディネーター

子どもたちの発表を聞いて、「困っている人を本気で助けたい!」という気持ちがしっかり伝わりました。私自身も、発表を聞いてたくさんの気づきをいただきました。子どもたちには、この取り組みで育んだやさしい心を大切に持ち続け、未来の社会を築いてほしいと思います。

阪本篤嗣

価値共創グループ開発チーム係長

子どもたちが考えたアイデアや商品が、今後の開発へのきっかけにつながればと考えて参加しました。どの発表も、「こういう商品で困った人を助けたい!」という気持ちをそのまま形にしようとする意欲を感じられ、素晴らしいと思いました。これからも困った人を助けたいと思う気持ちを大切にしてくださいね。

松本知之

生産グループ マネージャー

玉村町の地域活性化や、新たな価値を小学生と共に創りだすことにつながればと考えて参加しました。今回の発表では、障害のある人や、気づかれにくい困りごとのある人、民生委員さんなどに向けた提案があり、子どもたちの視野の広さに驚きました。たくさんの素敵なアイデアを発表してくれて、ありがとうございました。

山町葉子

経営管理グループ

業務支援チーム 担当部長

大人では気づかない視点で考えられたアイデアが多く、「誰かを助けたい」というケアの心もよく表現できていました。やさしい気持ちと素晴らしいアイデアが融合し、きっとみなさんは未来のイノベーターに1歩近づいたと思います。みなさんのアイデアをもとに、「ケアする、される心を形に」できるよう、私たちも頑張ります!

清水万里

株式会社ヘルスケアリレイションズ

総合企画管理グループ

担当部長

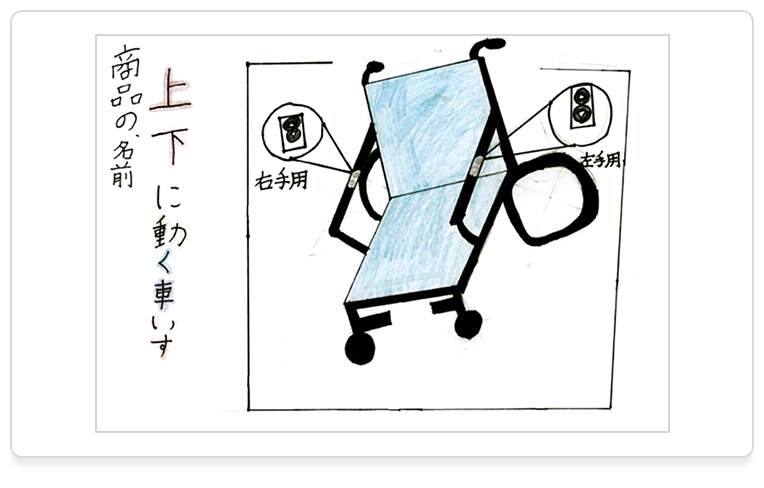

市場・展開規模まで考えられた提案が多く感心しました。特に「上下に動く車いす」の提案では、国内ではマーケットが小さくても世界各地に展開すればマーケットが広がることを伝えていて、すごいと感じました。今後も自分たちで何かできないか、頭をグルグル動かして考え、おもしろいアイデアを生み出していってください。

玉村町立上陽小学校

今回の発表会では、すべてのチームがアイデアをプレゼンしました。司会進行も子どもたちが担当! ハキハキ、明るく、スムーズに進行できていました。

発表会にはケアコムスタッフのほか、群馬県議会、玉村町議会の議員の方々や、民生委員の方々もゲストとして参加。大勢の大人の前でプレゼンをするということもあり、子どもたちはちょっぴりそわそわした様子……。しかし発表順が回ってくると、しっかりと自分たちの言葉でアイデアを発表できました!子どもたちの豊かな発想から生まれた「困っている人を助ける道具」を一挙にご紹介します。