手指衛生剤も設置場所も選ばない。

自由度の高さと手厚いサポートが、

円滑な手指衛生モニタリングを実現

横浜市立大学附属病院 感染制御部 部長

加藤 英明先生

取材日:2022年5月16日(オンライン取材)

所属等は取材当時

―手指衛生モニタリングを行った理由をお聞かせください。

加藤:これまでも様々な病院で手指衛生に関するモニタリングが行われてきましたが、医師の手指衛生に焦点を当てたモニタリングの例はほとんどなく、手指衛生剤の使用頻度などの実態をしっかりと把握できていませんでした。中でも一般外来は、救急外来や病棟に比べて感染対策の優先度が低く、学問領域としてもあまり注目されていませんでした。しかし、外来診察も十分に感染症の伝播経路になり得るため、内科外来ブースの医師を対象にモニタリングを行うことで、実態を明らかにできればと考えました。

―モニタリングにはシステムが使われていました。なぜこの方法を採ったのでしょうか。

加藤:「よりリアルタイムに、正確なデータを現場にフィードバックしたい」との想いが、システムを用いるに至った一番の理由です。

そもそもモニタリングには直接観察法と間接観察法の2種類があります。これまでの主流は直接観察法でしたが、この方法は感染対策のスタッフが現地へ出向き、手指衛生をしている様子を目で見て記録しなくてはなりません。手指衛生の質が見られる点や、やり方を誤っている人がいればすぐに教育を行える点は良いのですが、どうしても手間と労力がかかるのが課題でした。

一方の間接観察法は、薬剤部から払い出されたボトルの数や使用された手指衛生剤の量を記録してモニタリングする方法です。モニタリングするスタッフの負担は比較的軽く済むものの、1つの手指衛生剤を使い終えるまでの1~2カ月は結果が分からないという課題があります。

これまで私たちは間接観察法でモニタリングを実施してきたのですが、手指衛生を啓蒙する立場として、より正確な情報に基づいた情報を現場にフィードバックしなくてはならないと感じていました。システムを用いれば実際に手指衛生剤が使用された回数をリアルタイムに記録できるため、手指衛生の実態に関する細かなデータをもとに、自信を持って結果をフィードバックできるのではと考えました。

―なぜケアコムの「手指衛生モニタリングシステム 3HS-AI」を採用したのでしょうか。

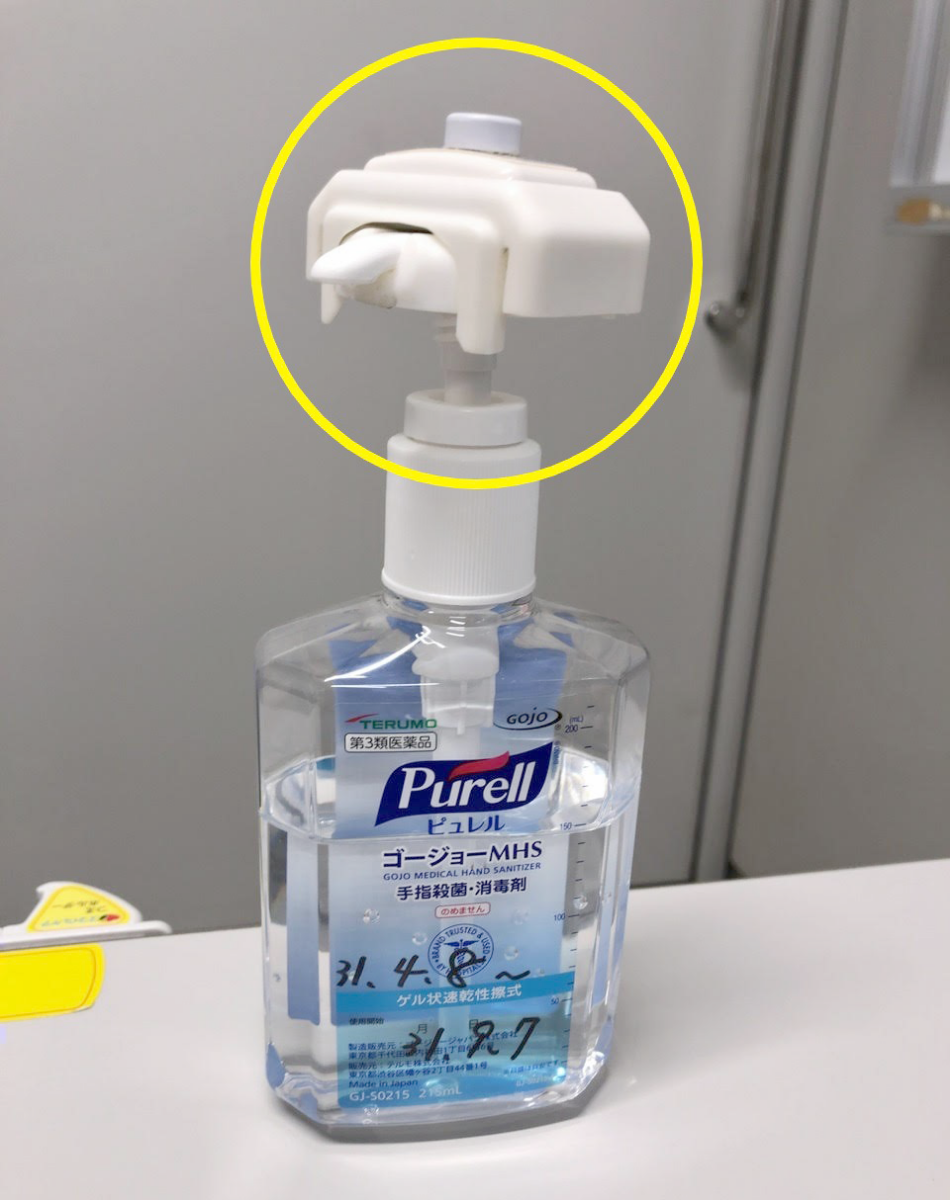

加藤:一口にシステムを用いたモニタリングといっても、手指衛生の様子を検知するAIカメラや手指衛生剤のポンプが押された回数をカウントするセンサーなど、様々な種類があります。ただ、医療従事者の中には自らの医療処置の様子などが監視されることに抵抗感を抱く人もおり、カメラの設置を嫌がられることも少なくありません。そのため、私たちは無線センサーを用いたモニタリングを選択しました。

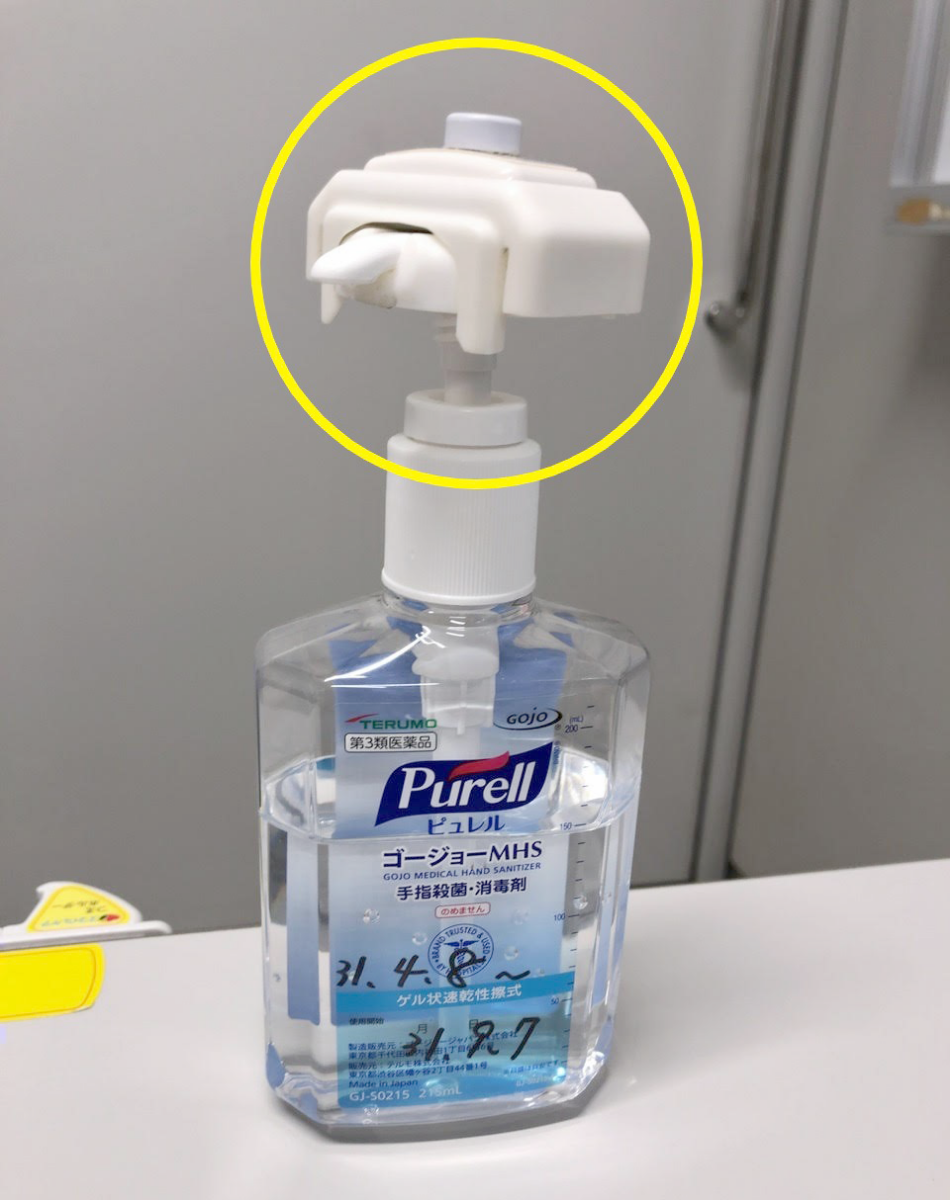

そして、数ある無線センサーの中からケアコムさんのシステムを採用させていただいたのは、「自由度が高い」と感じたからです。他社の無線センサーは特定の手指衛生剤にしか対応していないことが多かったのですが、ケアコムさんの無線センサーはアタッチメントを付けるだけで、どんな手指衛生剤にも対応できます。同時に複数の手指衛生剤をモニタリングすることもでき、非常に汎用性が高いと感じました。また、Wi-Fiを使用するシステムのため設置場所も選びません。これらが決め手となり、「手指衛生モニタリングシステム 3HS-AI」を採用するに至りました。

無線センサー

無線センサー

様々な手指衛生剤に対応するアタッチメント

様々な手指衛生剤に対応するアタッチメント

―手指衛生モニタリングの方法を教えてください。

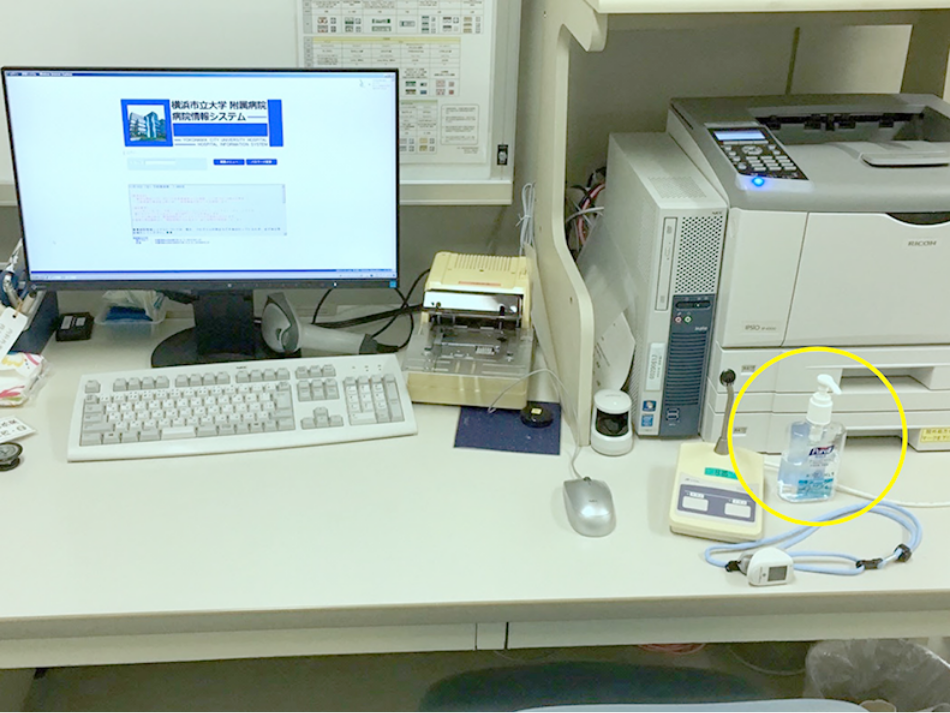

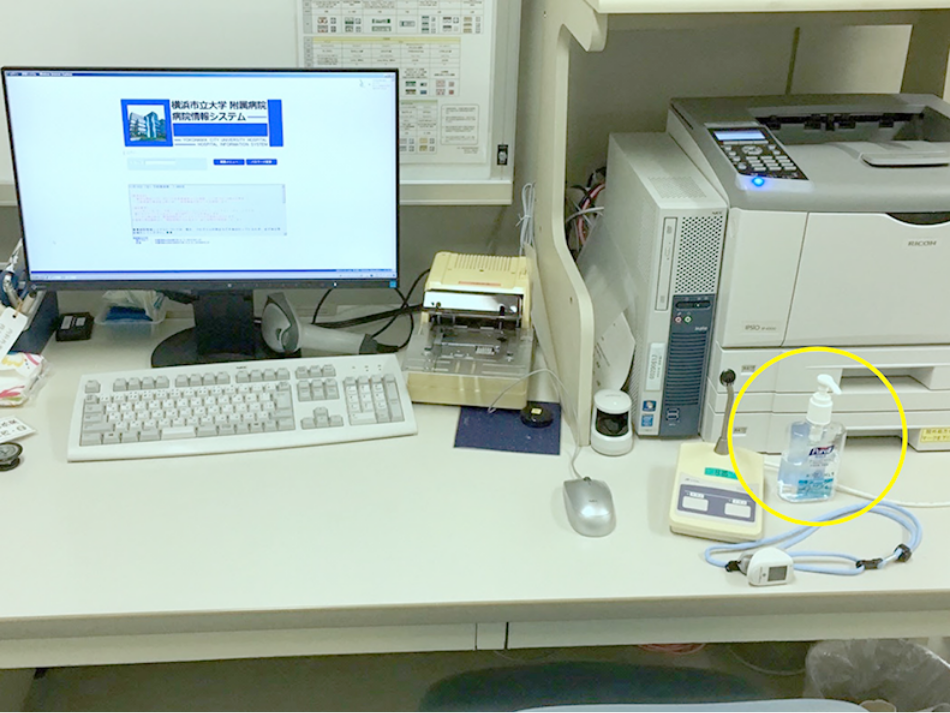

加藤:実施期間は2019年6月から8月までの9週間です。院内にあるすべての内科外来ブース(計28カ所)を対象に、デスクの上に置かれた手指衛生剤に無線センサーを設置しました。手指衛生剤のポンプが押されるとWi-Fiを経由してパソコンに時間と場所が記録されるため、そのブースを使った医師の診察履歴などとリンクさせることで、何人の患者さんに対して何回手指衛生を行っているのかを確認しました。

無線センサーを取り付けた手指衛生剤

無線センサーを取り付けた手指衛生剤

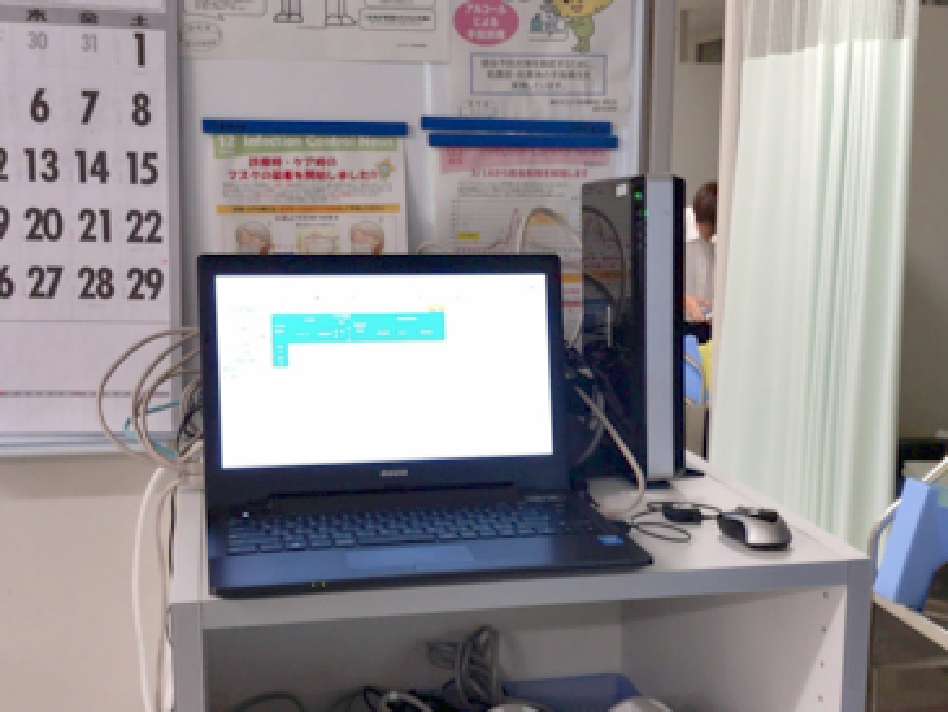

収集されたデータを確認するパソコン

収集されたデータを確認するパソコン

―どのような結果が出たのでしょうか。

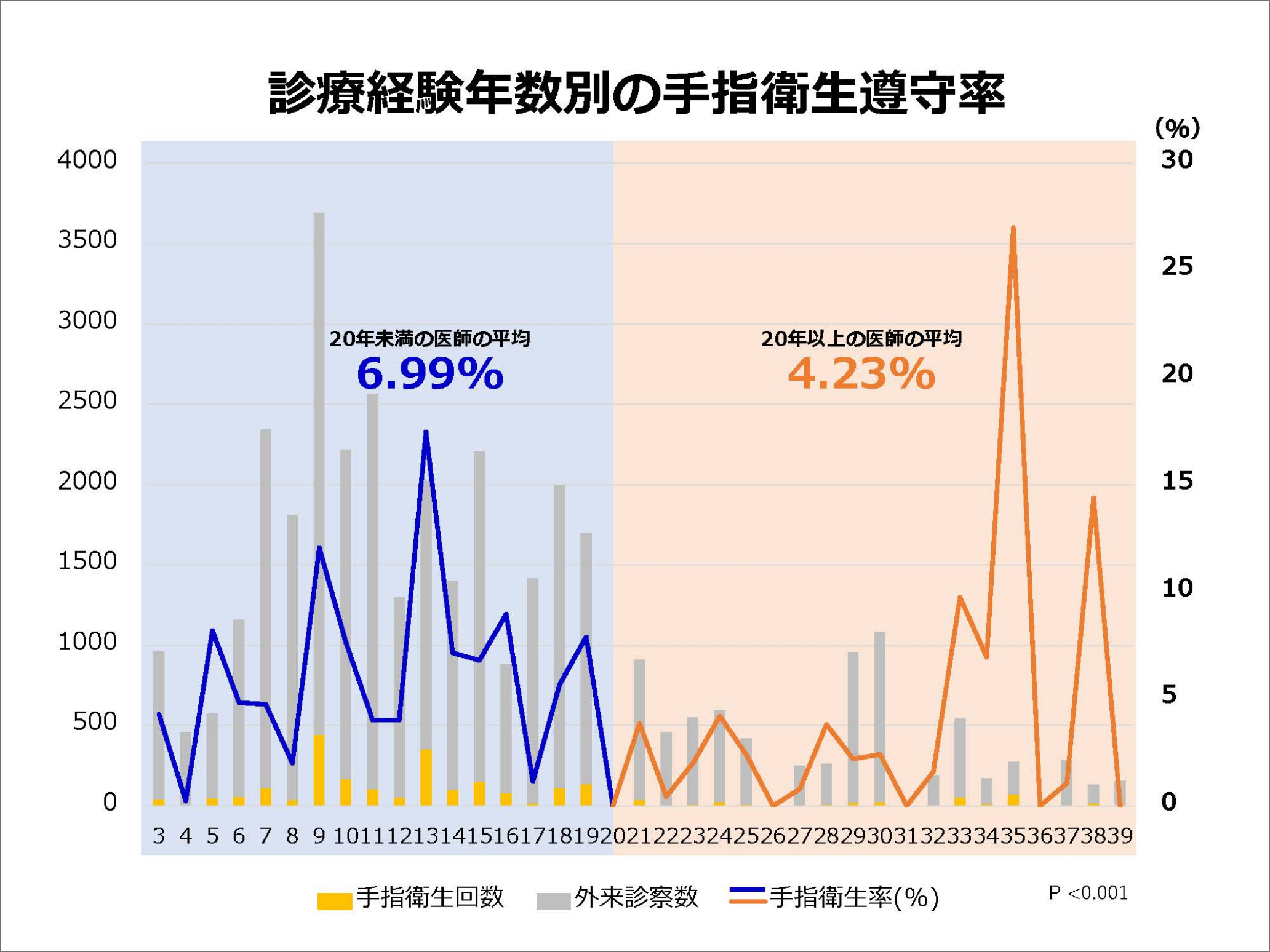

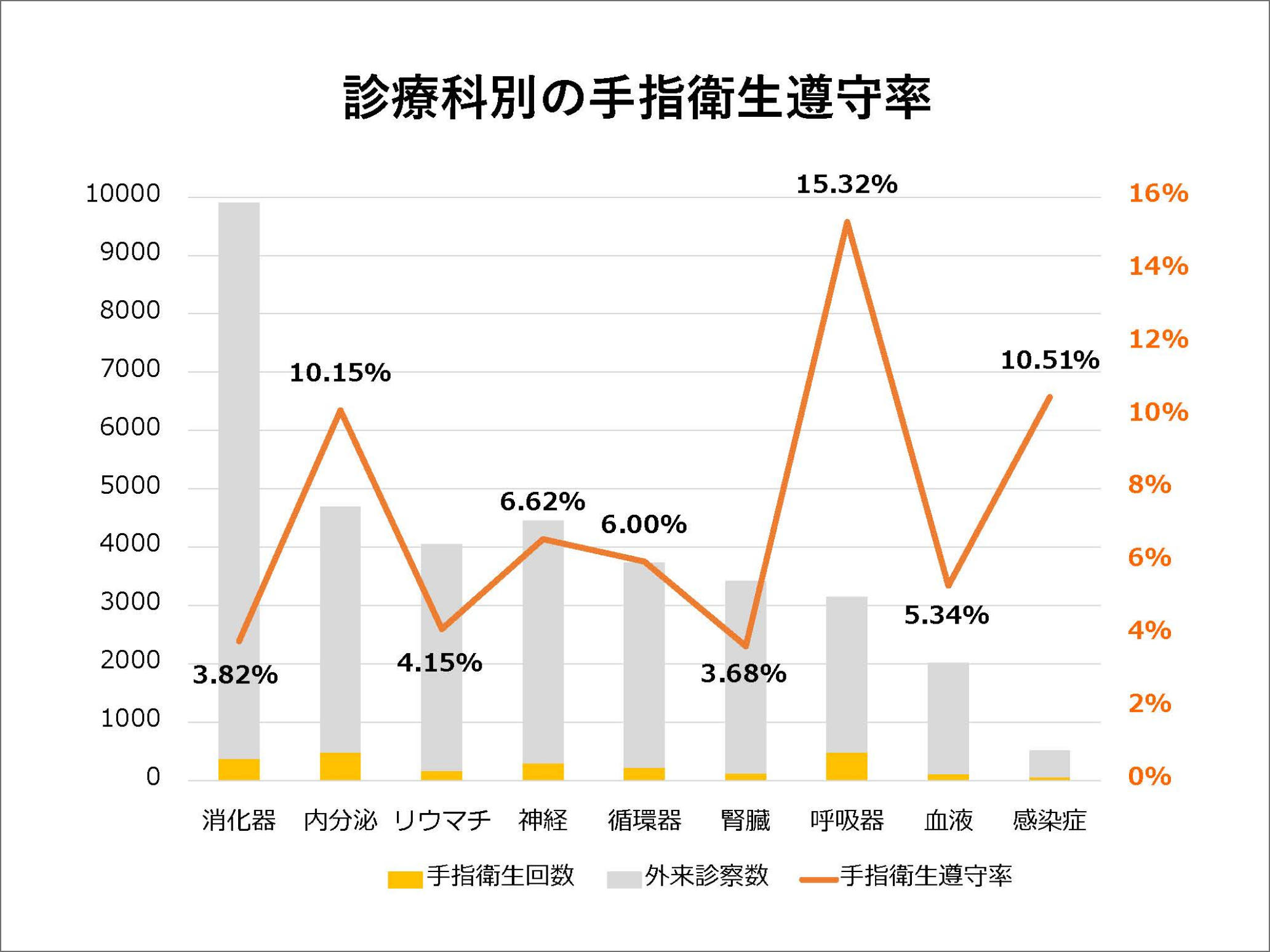

加藤:モニタリングの対象となったのは、常勤・非常勤の医師ら134名です。総診察回数は36,122回、総手指衛生回数は2,337回、患者さん一人に対する手指衛生頻度は6.4%、つまり患者さん15人を診察して1回しか手指衛生を行っていないということです。内科外来ブースでは、少なくとも「患者さんが来たときと帰るときの2回」「連続する場合は患者さん一人に対して1回」は手指衛生をすべきと考えているため、内科外来医師の手指衛生回数は不十分と言えます。また、経験年数が20年以上の医師と20年未満の医師を比べてみると、明らかに経験年数の長い医師の方が遵守率が低いことも分かりました。

―手指衛生の頻度を上げるには、どういった対策が必要でしょうか。

加藤:最も大事なことは「意識づけ」です。モニタリング期間中、手指衛生を促すポスターを掲示したのですが、掲示後は手指衛生回数がやや増加したことが分かりました。その点から、定期的に意識づけをはかることで手指衛生の頻度が上がるのではないかと考えます。とはいえ、現役の医師らは通常業務で手一杯であり、なかなか手指衛生にまで意識が及びません。これからは学生や研修医に手指衛生のオリエンテーションや実技を行うなど、教育段階での意識づけを強化する必要もあると思います。

―経験年数の長い医師の遵守率の低さについては、今すぐにでも対策を練らなくてはいけないと思います。どういったアプローチが考えられるのでしょうか。

加藤:まずは、経験年数と手指衛生遵守率が反比例することをデータで示す必要があると思います。それから、経験豊富な医師であれば院内の会議に出る機会も多いので、そこで使われる資料を通し、手指衛生の実態を伝えていくのが良いかもしれません。今回のモニタリングでは、経験年数の他、診療科別、職位別でも手指衛生の遵守率をデータ化しました。また、遵守率の上位10名と下位10名のリストアップなども行いました。データの形で見える化することで現役の医師らに自分の状況を客観視してもらい、手指衛生の意識向上につなげていければと思います。

―モニタリング期間中のケアコムの対応はいかがでしたか。

加藤:検討期間からモニタリング期間に至るまで、常にフットワークが軽かったという印象を受けました。下見や設置はもちろん、システムを使う中で何かトラブルが発生すれば、すぐに来て対応していただけました。モニタリングがスムーズに進んだ背景には、ケアコムさんのサポート体制も大きく関与していると思います。

―今後、ケアコムに期待することはありますか。

加藤:無線センサーを用いたモニタリングの「手軽さ」を、より多くの病院へ広めていただきたいなと思います。無線センサー(タグ)自体は非常に小さく、ノートパソコンを使ってデータを無線で収集することができるため、大掛かりな工事などは必要ありません。まだまだシステムを導入している病院は少ないですが、こうした手軽さが伝われば、間違いなく普及率は上がっていくのではないかと考えます。

―最後に感染対策を行うスタッフの方へメッセージをお願いします。

加藤:感染対策を行うスタッフにとって大切なのは「手指衛生モニタリングをするのであれば、リアルタイムに正確なデータを現場にフィードバックする」ということです。手指衛生も医療の質を表す指標の1つなので、できるだけ負担の少ない形でデータ化、解析、現場へのフィードバックができるシステムを真面目に検討してほしいなと思います。

Point

手指衛生のモニタリングは

リアルタイムに正確なデータを

現場にフィードバックすることが重要

インタビュー動画はこちら

無線センサー

無線センサー 様々な手指衛生剤に対応するアタッチメント

様々な手指衛生剤に対応するアタッチメント 無線センサーを取り付けた手指衛生剤

無線センサーを取り付けた手指衛生剤 収集されたデータを確認するパソコン

収集されたデータを確認するパソコン